硬質アルマイトは、アルミニウムの表面に厚い酸化皮膜を形成することで、耐摩耗性や耐食性を向上させる処理方法です。この処理を施した際に発生する自然発色と膜厚について解説します。

①アルマイトの自然発色とは

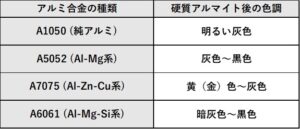

アルマイト処理を施すと、アルミ合金の種類や処理条件により、

灰色・黒色・黄色がかった色が自然に発生します。

これは、以下の要因によるものです。

- 皮膜の微細構造:酸化アルミ皮膜内にできる微細な空隙が光の散乱を引き起こし、色が変化する。

- 合金成分:アルミ合金に含まれるCu、Si、Mg、Mnなどの元素の影響で色調が変化する。

- 電解条件:電圧・電流密度・温度・電解液の種類によって皮膜の性質が変化し、発色にも影響する。

発色傾向の例

②硬質アルマイトの膜厚が色調に与える影響

1.膜厚の特性

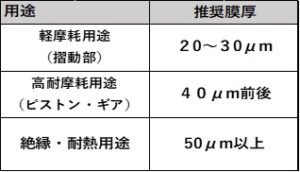

通常のアルマイトの膜厚が5μm~10μm程度であるのに対し、硬質アルマイトは20μm以上の膜厚で処理する事が一般的です。

- 膜厚 20μm以下 → 比較的明るい色(灰色)

- 膜厚 40μm以上 → より濃い色(黒色や暗褐色)

- 膜厚 100μm以上 → クラックが生じる可能性がある

膜厚が増すにつれて皮膜の密度が上がり、光の吸収が増えるため、暗い色に変化していきます。

このような事から硬質アルマイトは普通アルマイトに比べより自然発色の影響を受けやすい処理と言えます。

2.膜厚別用途目安

③アルマイトの発色制御

アルマイトの自然発色は合金や膜厚に依存し、

色を合わせたりする事は硬質アルマイトでは基本的に困難です。

薄膜の普通アルマイトであれば染色を行う事で色調をある程度合わせる事も可能ですが、

生産ロットにより多少のバラツキは発生します。

④まとめ

- 硬質アルマイトの自然発色は合金の種類・膜厚・電解条件によって決まる。

- 膜厚が増すほど色は暗くなり、黒色に近づく傾向がある。

- 硬質アルマイトの自然発色を制御する事は、基本的に困難。

株式会社ミヤキの提供するアルマイトで最もスタンダードなアルマイト処理は硬質アルマイトです。

硬質アルマイトについてはこちらのページでも詳しく説明しています。