1.異種金属接触とは?

異種金属接触とは、

異なる金属が電解質(水分や塩分を含む環境)を介して接触する状態を指します。

このとき、金属の電位差によって電子が移動し、

腐食反応が進みます。

アルマイト皮膜は絶縁性を持ちますが、

以下のような部分は保護が不十分です。

- ネジ止めや加工で素地が露出した部位

- 角部(エッジ)

- アルマイト皮膜にクラックや欠陥がある部分

- 未封孔のアルマイト

こうした場所から腐食が進行することがあります。

2. ガルバニック腐食のメカニズム

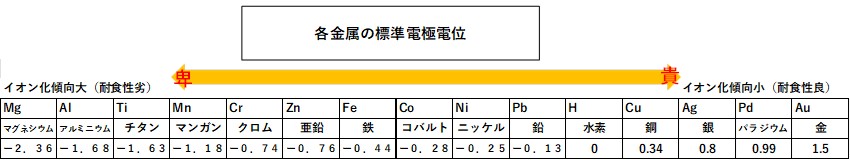

金属には「貴(金属イオン化しにくい)」

と「卑(金属イオン化しやすい)」の違いがあります。

アルミニウムがステンレスや銅と接触し、

水分があると、アルミ側が優先的に腐食します。

アルマイト皮膜があっても、完全に防げるわけではなく、

皮膜が弱い端部から局所的に腐食が広がるのが特徴です。

※ステンレスは鉄とクロム、ニッケルの合金でアルミよりはるかに貴な金属です。

貴な金属

金、銅、銀など

卑な金属

アルミニウム、チタン、マグネシウムなど

3.アルマイト皮膜と異種金属接触の実例

いくつかの典型的な例を3つ挙げます。

⑴ステンレスボルト+アルミ部品

→ ステンレスの方が貴な金属である為

ボルト周辺から腐食が進行し、白サビや孔食が発生。

⑵銅パイプ+アルミ部品

→ 銅の方が貴な金属であるため、アルミ側に強い腐食が発生。

⑶マグネシウム部品+アルミ部品

→ マグネシウムの方が卑な金属のため、

アルミは保護されやすいがMg側が急速に腐食。

4. 防止・対策方法

異種金属接触によるガルバニック腐食は、

設計段階での工夫や加工方法の選択で対策可能です。

①絶縁材を挟む

樹脂ワッシャーやシール材を用いて異種金属同士が直接触れないようにする。

②角部(エッジ)形状に気を付ける

角部は皮膜が薄く・弱くなりやすいため、

設計段階で「大きなRをつける」「ピン角形状は避ける」

などの工夫が推奨されます。

③封孔処理の徹底

硬質アルマイトの硬度を犠牲にしても封孔処理を行い、

アルマイト皮膜の耐食性を高め、

水分やイオンの浸透を抑える。

④材料選定の工夫

可能であれば電位差の小さい組合せを選ぶ。

例:アルミニウム+チタン等

⑤使用環境の管理

水分や塩分が共存しにくい設計、定期的な清掃・メンテナンス。

5. まとめ

アルマイト皮膜は非常に優れた耐食処理ですが、

異種金属と接触した状態では

「ガルバニック腐食」を完全に防ぐことは出来ません。

- 腐食は角部や欠陥部から発生しやすい

- ステンレス・銅などと長時間接触するとアルミが接触部から腐食する

- 絶縁、封孔、材料選定でコントロール可能

設計段階からこうした特性を理解し、

正しい組み合わせを知ることが重要です。

株式会社ミヤキでは、用途や環境に合わせて耐食性を高めるアルマイト処理や、

より高耐食アルマイトのシュウ酸アルマイトなどの提案も行っています。

異種金属接触や腐食対策にお困りの際はぜひご相談ください。