アルマイト皮膜は電気を通す?通さない? “絶縁性”と環境による影響

1.アルマイト皮膜の構造と基本特性

アルマイトは、アルミニウムを電解処理することで生成される酸化アルミニウム(Al₂O₃)層です。

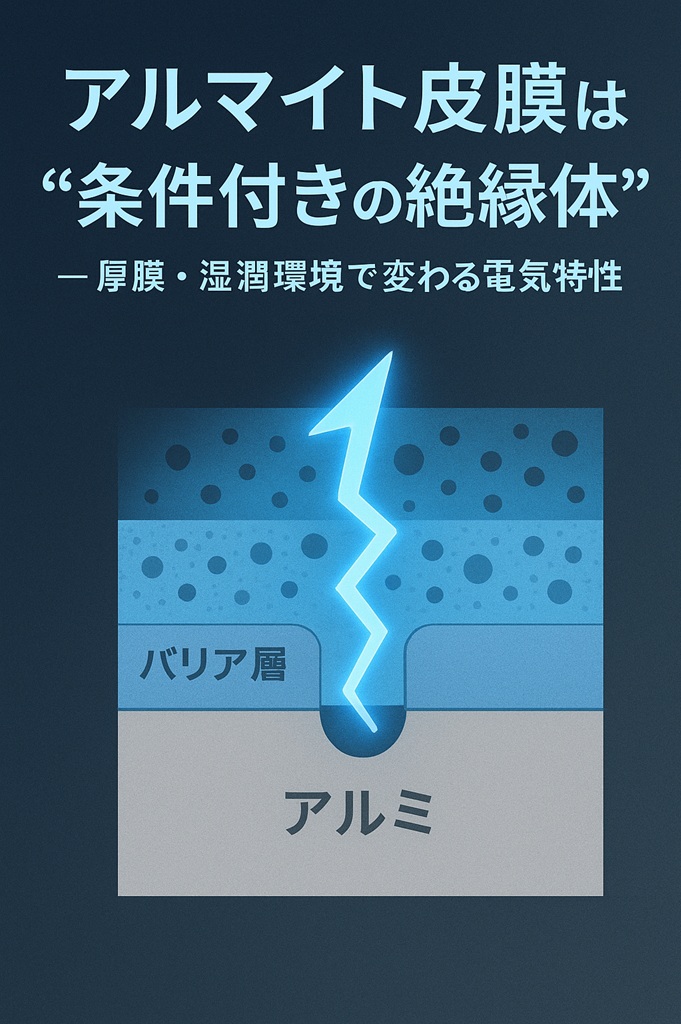

皮膜は大きく分けて、次の二層構造で形成されています。

- 多孔質層:微細な孔が無数に存在し、染色や封孔処理を行う部分。

- バリア層:アルミ素地と密着する緻密な層で、厚さは数十ナノメートル程度。

酸化アルミニウムは本来、体積抵抗率が10¹²~10¹⁴ Ω・cmと非常に高く、優れた絶縁性を持っています。

そのため、一般的な電気試験では「導通しない=絶縁体」と判断されます。

2.「絶縁体=完全に電気を通さない」わけではない

⑴厚膜だから安心? 実はそうでもない

アルマイトの絶縁性は膜厚に比例して高くなる傾向がありますが、

「厚膜=完全な絶縁体」とは言い切れません。

環境や条件によってわずかに電流がリークすることがあります。

厚膜ならではの弱点がクラックです。

特に厚膜の硬質アルマイトでは

クラック発生のリスクは高まります。

微細なクラックが入りわずかに母材が露出した部位では

完全に絶縁性が失われます。

反対に薄膜(5μm以下)の場合は、

皮膜自体が薄く電流が通りやすい傾向にあります。

⑵未封孔では湿潤環境で抵抗値が低下する

アルマイト皮膜の多孔質構造の封孔が不十分な状態、

特に硬度重視で封孔をしていない硬質アルマイト等は、

湿気を吸収する事があります。

高湿度・結露環境では、

孔内部に水分や電解質が容易に侵入し、

電気の通り道ができる事があります。

その結果、乾燥環境で10¹²Ω・cmあった抵抗値が、

湿潤条件では大きく低下することもあります。

この現象は、屋外機器や高湿度環境に曝される製品の

絶縁信頼性を大きく左右する重要な要素です。

⑶絶縁破壊電圧の目安

アルマイト皮膜も絶縁体とはいえ、

一定電圧を超えると絶縁破壊が起こります。

一般的な硬質アルマイトでは、30V/μm前後が目安になります。

(条件や環境による)

たとえば膜厚20μmであれば、

おおよそ600V前後で破壊する可能性があります。

静電気の影響を受けるような装置では、この点も考慮が必要です。

3.導電が必要な場合の対策方法

電子部品やアースポイントなど、通電を必要とする箇所では、

以下のような対策が必要です。

| 方法 | 内容 | 特徴 |

| マスキング処理 | 処理前に接点部をマスキングして素地を露出 | 最も確実でシンプルな方法 |

| 導電アルマイト | SCダイズ®等を採用 | 抵抗値を制御(10⁷~10⁸Ω) |

| 部分研磨・除膜 | 処理後に通電部を機械的に除去 | 小面積で導電を確保したい場合に有効 |

4.まとめ

| 観点 | ポイント |

| 絶縁性の本質 | 酸化アルミ由来の高抵抗体だが、完全絶縁ではない |

| 膜厚による違い | 厚膜でも水分を含めば抵抗値が下がることもある |

| 環境の影響 | 湿潤や高電圧条件で特性が大きく変化する |

| 設計上の注意 | 導電が必要な箇所はマスキングや導電アルマイトで対応 |

アルマイト皮膜は、一般的には「電気を通さない」

優れた絶縁被膜です。

しかしその特性は

膜厚や環境条件によって変化するため、

設計段階で「どの程度の絶縁性が求められるか」を

明確にしておくことが重要です。

特に湿度や結露の影響を受ける環境では、

封孔処理や表面状態を含めた

実使用環境での評価を行うことで、

より安定した絶縁性能を確保できます。

関連記事