Index目次

①硬質アルマイトとは?

硬質アルマイトとは、アルミニウムの表面を電解処理することで形成される酸化皮膜の一種です。

通常のアルマイト処理(陽極酸化処理)よりも厚く、

硬度の高い皮膜を得られるため、耐摩耗性や耐食性が向上します。

主な特性は以下のとおりです

- 硬度が高く(HV400~500程度)、耐摩耗性に優れる

- 耐食性が向上する

- 皮膜の厚さが20~50μmと比較的厚い

- 絶縁性を持つ

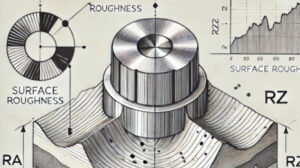

②硬質アルマイトと面粗さの関係

硬質アルマイト処理は、アルミニウムの表面に直接影響を与えるため、面粗さに変化をもたらします。

以下のような要因によるものです。

1皮膜形成による粗さの増加

硬質アルマイト処理では、酸化皮膜が成長する過程で微細な凹凸が生じます。

そのため、処理前の面粗さ(Ra)が小さい場合でも、処理後に粗さが増加する傾向があります。

・一般的な変化の目安

硬質アルマイトの膜厚やアルミ合金の種類にもよりますが、

凡そ面粗さは2~3倍程度になるとお考え下さい。

素材の面粗度はより良い時に影響が大きい傾向にあります。

鏡面仕上げ品の厚膜処理は非常に大きな影響を受けますが、

反対に目視で凹凸が判るレベルの面では大きな変化は見られません。

以下は一例です。

・鏡面仕上げ(Ra < 0.1μm)

→ 硬質アルマイト処理後:Ra 0.2~0.3μm

・研磨仕上げ(Ra 0.2~0.5μm)

→ 硬質アルマイト処理後:Ra 0.5~1.0μm

・荒加工面(Ra > 1.0μm)

→ 硬質アルマイト処理後:大きな変化は見られない

(上記の数値は一般的な硬質アルマイト処理を行った時の一例であり様々な条件の影響で異なる結果になる事があります。

最終的な粗さの目標値がある場合は事前のご相談と試作が有効です)

2アルミ合金の影響

材質によって、硬質アルマイトの皮膜形成や面粗さの変化が異なります。

- 純アルミ(1000系):アルミ以外の不純物が少ない為均一な皮膜が形成されやすく、面粗さの増加が比較的少ない。

- 各種アルミ合金:MgやCu等の添加金属の影響で皮膜形成が不均一になりやすく、粗さが増加しやすい。

3処理条件の影響

硬質アルマイトの処理条件(電流密度、温度、処理時間)によっても面粗さは変化します。

- 低温・高電流密度処理:皮膜が硬くなり、表面の凹凸が増加しやすい。

- 長時間処理:皮膜が厚くなり、元の表面状態によっては粗さが顕著に増す。

③面粗さを最適化する方法

硬質アルマイト処理後の面粗さを抑えるためには、以下の方法が有効です。

1前処理の最適化

- 研磨やバフ仕上げを行い、処理前の面粗さを低くする。

- ショットブラストなどの粗い加工は避ける。

2適切な合金選択

- 1000系や6000系のアルミニウムを選ぶと、比較的均一な皮膜が得られやすい。

- 7000系のようにSiやCuが多い合金は、仕上げを工夫する必要がある。

3シュウ酸アルマイトの選択の選択や処理後に研磨工程を追加する

- 硫酸浴にて電解を行う硬質アルマイトよりもシュウ酸アルマイト処理※¹を選択する事で粗さに与える影響を軽減させる処理方法もございます。

- 必要に応じて後処理(研磨)を行う。

※¹シュウ酸アルマイト処理についてはこちらのページで詳しく説明しております。

④まとめ

硬質アルマイト処理は耐摩耗性や耐食性を向上させる一方で、面粗さに影響を与えます。

処理後の仕上がりを考慮し、前処理の最適化や適切なアルミ合金の選定も重要です。

特に精密部品では、粗さの増加を抑える工夫が求められます。

コストは掛かりますが、場合によってはシュウ酸アルマイトを選ぶ事や処理後に研磨を行う事も解決法の一つです。