【要注意】アルマイト処理の発注に「片肉◯μ」と指定すると危険?膜厚の正しい伝え方とは

Index目次

1.片肉とは?一般的な意味と使われ方

「片肉(かたにく)」は、もともと金属加工の世界で使われる用語で、削り代や膜厚の目安として使われます。

たとえば、鍍金(メッキ)や塗装、溶射などでは「片肉10μ」と言えば孔/軸や溝の片側に10μmの膜厚が付くことを意味します。

このように、多くの表面処理では「片肉=片側の膜厚」として通じるのですが、アルマイト処理では注意が必要です。

2.表面処理ごとに異なる「片肉」の扱い方

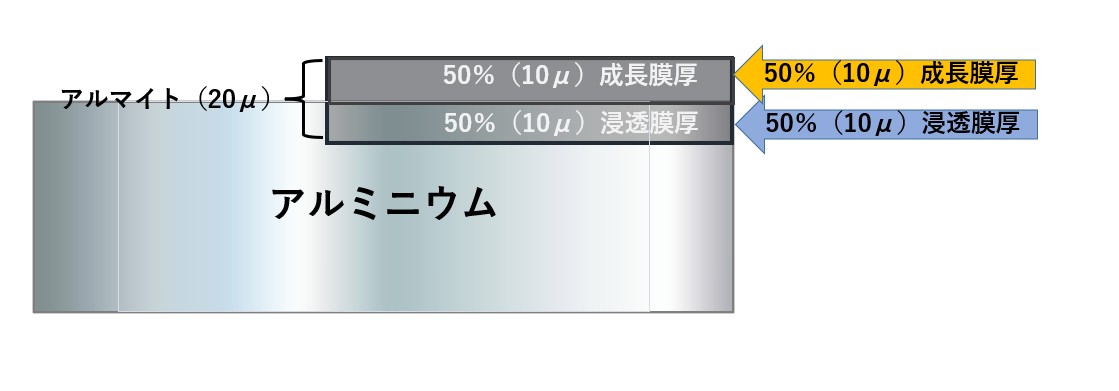

アルマイト処理では、皮膜が「成長膜厚」と「浸透膜厚」に分かれるという特性があります。

アルマイト皮膜の構造

成長膜厚(約50%):アルミ母材の上に生成される皮膜

浸透膜厚(約50%):アルミ母材の中に入り込むように生成される皮膜

つまり、総膜厚が20μmあったとしても、実際に寸法変化量はその半分の10μm程度ということになります。

他の処理との違いまとめ

3.具体例で理解するアルマイト処理での穴公差の落とし穴

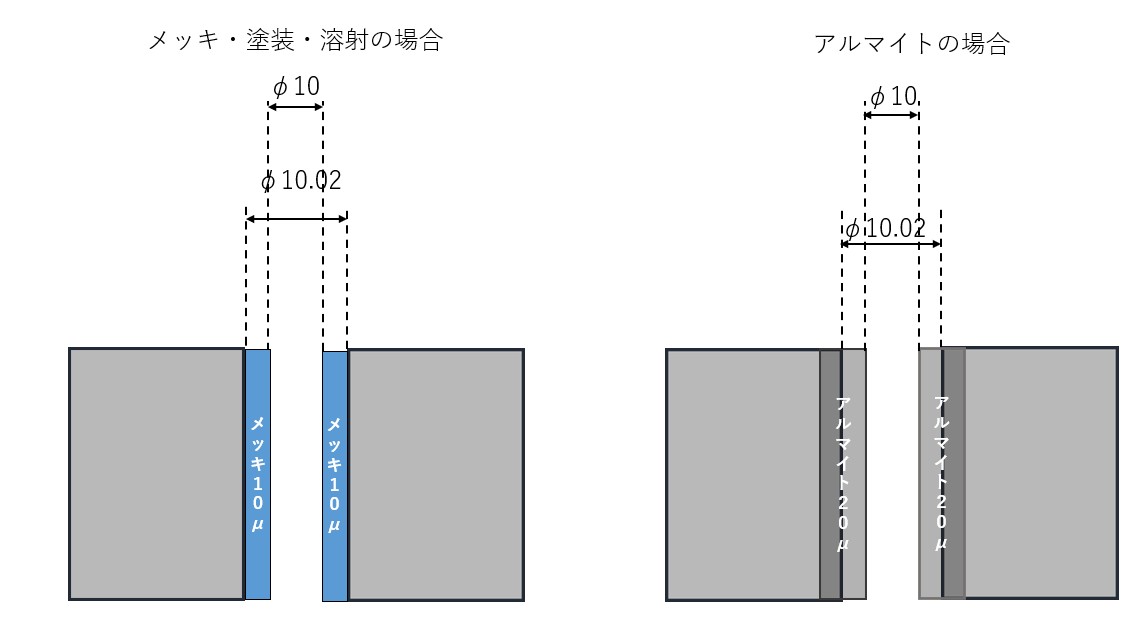

たとえば、φ10.02の穴に対して、表面処理後の寸法をφ10に仕上げたいという場合を考えてみましょう。

鍍金や塗装・溶射なら…

10μmの膜厚でちょうどφ10に仕上がります。

しかし、アルマイト処理では…

膜厚10μmでは片側5μmしか成長しないため、寸法変化は半分の5μm×2=10μmにはならず、結果的に穴径はφ10.01となる。

狙っていたφ10.00にならず、嵌め合い不良やがたつきの原因になります。

このケースの場合膜厚は20μで手配する必要があります。

アルマイト処理後に剥離処理も可能ではありますが、残念ながら元の寸法には戻りません。

4. まとめ:アルマイトでは「片肉」でなく「寸法変化量」で伝える

「片肉◯μ」という表現は、鍍金や塗装では便利ですが、アルマイト処理においては誤解を招きます。

特に公差が厳しい部品では、「片肉=総膜厚」の感覚で指示を出してしまうと、寸法不良となるリスクが非常に高くなります。

正しい伝え方は?

「増肉分で◯μお願いします」という伝え方もありますが

既に加工が終了している場合アルマイトの膜厚で帳尻を合すことは困難です。

図面で指示されている膜厚とは一般的に総膜厚を表わしています。

アルマイト処理付きのアルミ製品の加工を開始する前にこの事を知っている必要があります。

加工狙い値の計算には自動換算ツールをご活用ください!

ミヤキ公式サイトでは、アルマイト皮膜の成長厚・浸透厚を考慮した「加工狙い値自動換算ツール」を公開しています。

自動換算ツールのご利用はこちらから

㈱ミヤキホームページ アルマイトの基礎知識ページ

(加工狙い値自動換算)(https://www.kashima-coat.com/about/alumite/)

ページの中程にアルマイト処理後の寸法変化について加工狙い値自動換算ツールがあります。

正しく理解し伝えることが、精度あるものづくりの第一歩です。

アルマイト処理の図面でご相談や膜厚指定で不安がある場合は、

どうぞお気軽にご相談ください!